| DIXI |

|

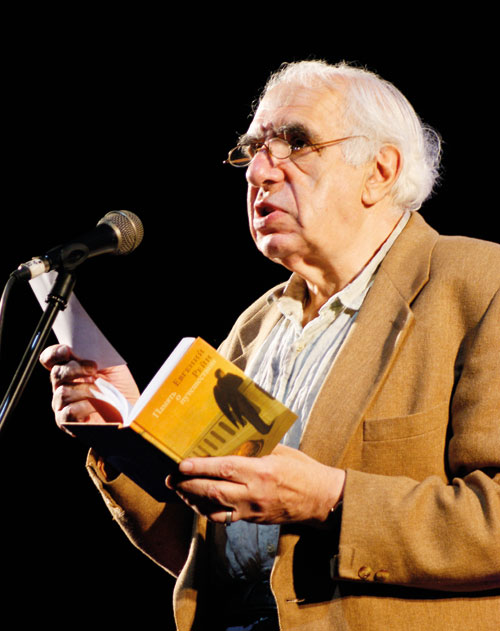

Пятый Международный русско-грузинский поэтический фестиваль был традиционным. Но и особенным. Не только потому, что он – пятый, а значит юбилейный, не только потому, что талантливая поэзия – это «единственная новость, которая всегда нова», но и потому, что к юбилею мы нежданно-негаданно получили грандиозный подарок. На фестиваль приехал Евгений Рейн, и все сразу рвануло на другой уровень. «На фоне Пушкина...», ей-богу. Не только в переносном, но и в прямом смысле. То есть иные участники все-таки не постеснялись читать в присутствии Рейна неважные стихи. Но сфотографироваться с Мастером норовили все – даже те, кто снисходительно позволял фотографировать себя. От разговоров с Рейном захватывало дух – одно рукопожатие до Ахматовой, Бродского, Довлатова... А сам он был щедр, открыт и разговорчив – только слушай, только спрашивай, только запоминай. Неужели классики-небожители могут быть и такими? Но есть Рейн, а значит, есть точное свидетельство, что настоящие классики должны быть именно такими. За несколько дней своего присутствия Евгений Борисович Рейн, в общем-то, опроверг известный тезис Пушкина. И теперь понятно - кто велик, тот не величав, а глубок, прост и безупречен, кто прекрасен, тот доступен и недосягаем. Как сама классика. Мы беседовали с поэтом в холле гостиницы «Holyday Inn». Рядом находилась его супруга Надежда Викторовна Рейн, ученый секретарь Государственого музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина – интересный, внимательный человек, поразительно тонко понимающий даже посторонних людей. - Евгений Борисович, вы следите за литературным процессом? - Да, безусловно. Но в основном – за поэтическим. Я ведь профессор Литинститута. - По периодике, книгам или интернету? - К сожалению, я не владею интернетом. Моим интернетом является Надя. Я много читаю – в Литинституте очень хорошая библиотека, там есть все журналы. К тому же в Москве каждый день что-то происходит в смысле поэтического чтения – читают, докладывают. Далеко не всегда, но если меня что-то интересует, я там бываю. - Как вы оцениваете сегодняшнее состояние русской поэзии? Кто-то называет его расцветом, кто-то – упадком... - Непросто сформулировать. Что считать расцветом, а что – упадком? - По сравнению с чем, да? - Вот именно. Я думаю, что границы поэзии невероятно раздвинулись. В нее прибыло огромное количество новых имен. Читательская аудитория сузилась сравнительно, скажем, с советским временем. Раньше поэзия в какой-то степени заменяла публицистику, собирались стадионы, выступали талантливые поэты - Ахмадулина, Евтушенко, Вознесенский, менее талантливый, на мой взгляд, Рождественский... И была широкая аудитория. Книги у тех, кого печатали, выходили большими тиражами. У Евтушенко однажды вышла книжка тиражом, по-моему, 200 тысяч – это очень много, очень. - И все было раскуплено... - Безусловно. У других тоже... Широко издавали Ахмадулину – это да, она хороший поэт. А были и такие сказочные персонажи, как Асадов, например. Все девушки СССР читали его стихи. - Очень забавные. - Забавные. Но я ничего не хочу сказать о нем плохого. Это был инвалид войны... У поэзии всегда узкая аудитория людей, которые действительно любят стихи. Это элитарное занятие. Сугубо элитарное, на мой взгляд. Это должны быть посвященные люди, которые знают историю русской поэзии, имеют домашние библиотеки, может быть, даже ориентируются в поэзии XVIII века, я уж не говорю о пушкинском круге и современной поэзии. Я думаю, что эта аудитория до некоторой степени сохранилась. Она стала поуже, но она есть. Просто стало трудно заниматься профессиональной поэзией, потому что теперь за нее ничего не платят, и жить на это дело абсолютно невозможно... Ну что сейчас? Издают Бродского – он великий поэт с очень яркой легендой, сильным отзвуком. В Ленинграде вышло два полных собрания сочинений, сборники стихов и интервью, исследовательские, литературоведческие сборники – вообще очень большая библиография. Книги поэтов с большими именами, Кушнера, например, издаются тиражом две-три тысячи, не больше. Я не знаю как в Тбилиси, но зайдите в любой московский книжный магазин – не специализированный, а общий. Какие стихи там продают? - Какие? - Главным поэтом там является некто Губерман. - Автор «гариков»... - Автор хохм, иногда, правда, остороумных, а иногда нет. У него вышло книг, наверное, тридцать. - ?! - Серьезно. Надежда Рейн. Это не имеет отношения к поэзии... Е.Р. Но это невероятно роскошные, на изумительной бумаге книги, которые стоят на полках магазинов. Видимо, многое зависит от личной инициативы, связей с издателями – человек старается, и его издают. Много книг у Веры Павловой, есть такая поэтесса. Несколько книг Ахмадулиной. Высоцкий. Вознесенский. А больше поэтов в продаже нет. Есть, я считаю, очень хорошие поэты – Чухонцев, Цветков, Гандлевский, Лосев... Их книг нет. То есть они, видимо, где-то есть – в специализированных магазинах, но в обыкновенном книжном магазине вы их не встретите. - В то же время, хотя прожить поэзией невозможно, поэты продолжают писать. Значит, пишут не ради... - Ну конечно, об этом даже смешно говорить... Стихи никак не пишут ради. Замечательно сформулировал Пушкин: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Он неплохо зарабатывал, кстати. - Вы сказали, что в поэзии появилось очень много новых имен. Но мне кажется, что среди них - чрезмерное количество графоманов и такое же количество эпигонов. - Абсоютно точно. - В чем спасение, что делать? Пережидать? - Да. Ну как можно справиться с таким процессом? Великое благо, что у нас свободное книгоиздание и нет цензуры. Я полностью «за». Но, как всякая медаль, это имеет и другую сторону. Любой человек, который накопил 200 долларов, может издать себе книгу, которую никто не редактирует и тем более не корректирует. Поэтому теперь можно делать даже орфографические ошибки. И все эти книжки лежат штабелями. Я думаю, сейчас до некоторой степени аудитория поэзии – это сами поэты. Ну сколько в Москве поэтов? Тысячи три, да? Они и интересуется. - Тогда зачем они, стихи? Н.Р. «Если звезды зажигают...», как у Маяковского... Е.Р. Потому что существует некая метафизическая тяга любого человека к обмышлению судьбы человеческой. Зачем мы приходим на белый свет, что значит наша жизнь? Человек пытается понять какие-то знаки жизни, ее символы... Кроме того, поэзия имеет и другие измерения. Скажем, бывает грандиозная описательная поэзия – «Евгений Онегин», например. - Или «Граф Нулин»... - Точно. Или любовная лирика – человек склонен любить, ищет себе подругу или друга, это требует какого-то оформления. И человек старается найти у поэтов запечатленные переживания, формулировки, экстатические моменты... Понимаете, ведь поэзия – дело невероятно древнее, существующее с доисторических времен. Ну, скажем, сидел пещерный человек у костра после охоты на мамонтов и рассказывал, как он догнал, убил, ел мамонта, и как это было прекрасно. И это он излагал некими словами... - Тяга писать была, есть и останется, но, как вы говорите, аудитория сужается... Если бы вам предложили написать какую-то зазывалку, речевку, рекламу для того, чтобы человеку захотелось открыть книгу стихов, как бы это звучало? Н.Р. Один раз нечто подобное произошло. Некая ювелирная фирма попросила разрешения в качестве рекламы опубликовать строки из поэмы Евгения Рейна «Алмазы навсегда». Поэма заканчивается так: «Нет ничего на черном белом свете. Алмазы есть. Алмазы навсегда». И эти строчки вошли в рекламу. Наверное, прочитав их, кто-то заинтересовался и что-то открыл для себя... Е.Р. Вы задали интересный вопрос. Такого рода вещь пытался сделать Бродский в Америке. Одно время он занимал должность поэта при библиотеке Конгресса США. Она, по-моему, дается на два года, многие крупные американские поэты ее занимали, и Бродский в том числе. И пока он занимал эту должность, он очень пропагандировал поэзию как таковую. У него было несколько идей. Вы в Америке бывали? - Нет. - Тогда поясню. В любом номере любого отеля в Америке в тумбочку около кровати кладется библия. Бродский предлагал, чтобы рядом с библией лежала антология англо-американской поэзии. И это до некоторой степени было исполнено. Потом он предлагал продавать книги стихов в супермаркетах на выходе, у кассы. Скажем, у человека остается три доллара, и он берет себе какую-нибудь книжку вместо сдачи. И это тоже какие-то магазины рецептировали. Бродский был человек очень предприимчивый, и вот что он еще придумал - известные цитаты из английских и американских стихов напечатать на листовках и обклеить ими вагоны метро. Причем он сам написал малюсенькое стихотворение по-английски, оно было странное – «ты поэт и я поэт, но кто кому напишет эпитафию?» И это было сделано! Я сам видел эти листовки в метро. Я не знаю, какое это впечатление произвело на публику. Там в метро в основном ездят негры. Наверное, они читали, удивлялись... - Что двигало Иосифом Александровичем? Желание нести культуру в массы? - Да. Он считал и я считаю, что поэзия есть основное искусство. Во-первых, она предшествовала прозе, во-вторых, она важнее, главнее прозы. Бродский это всячески пропагандировал. Об этом немного говорится в нобелевской речи, которую он произнес в Стокгольме. Он вообще очень часто об этом говорил. Почему, например, нет краткой карманной антологии русской поэзии? Она была составлена в свое время– от Ломоносова до 20-х годов ХХ века, ее сделал замечательный специалист Святополк Мирский, который на свою голову вернулся из Англии в СССР, где и сложил эту голову. Антология была издана, но ее не переиздают – почему, не знаю. Сейчас вообще время гигантомании – Евтушенко составил 10-томную антологию русской поэзии. 10 томов! Уверяет, что работал над ней 40 или пятьдесят лет. Врет ведь! Потом он сделал невероятный том под названием «Строфы века». Вы бы его видели – это книга, которую вы бы не смогли поднять и удержать в руках. Поэтов 600 вошло в эту книгу, и к каждому из них он сделал краткие врезки, причем многие из них – в стихах! Трудолюбивый человек... - Как вообще вы относитесь к труду поэта? - Интересный вопрос – что такое труд поэта? Он имеет многообразное и всегда своеобразное истолкование. У каждого поэта свой труд. И это всегда, мне кажется, большой труд. Существует письменный вариант труда поэта – Пушкин. Или Цветаева. Я знаком с черновиками Пушкина, видел их в Пушкинском доме, где я работал, а там хранится все рукописное наследие Пушкина. Это потрясающе – десятки вариантов, писал-зачеркивал-писал, писал, писал... Так же работала Цветаева, она оставила сотни тетрадей. А были поэты, которые «писали» в голове – таким был Мандельштам. Он вообще не любил сам процесс письма, он, как известно, высшего образования не имел, окончил два курса университета. И от него осталось очень мало рукописей. - А как вы работаете? - Я тоже часто сочиняю в голове, но когда что-то начинает складываться, я всегда начинаю писать и записываю первоначальный текст и варианты, но не так, как Пушкин, который вписывал все варианты над стихами. Я пишу рукопись еще раз в другом варианте, потом в третьем, четвертом... Но тут есть одна странная тонкость. Очень часто приходится возвращаться к первому варианту, он и есть самый лучший, поскольку возникает в другой, как бы сказать, психомозговой обстановке - когда стихи сочиняются, то происходит довольно сложная работа с подключением подсознания, не вполне рациональных темных моментов, и именно в это время удается сделать более тонкие вещи. Иногда я не печатаю стихи по 5-10 лет... - Настаиваете, как вино? - Мне кажется, я не сумел что-то сделать в них, не смог какую-то свою идею проявить, и как ни пытаюсь – не получается. А через несколько лет удается. Так что в ремесле поэта есть и рациональная часть. - С чего начинается стихотворение - с темы или необъяснимого чувства, что сейчас сложатся стихи? - Скорее, второе. Иногда, реже, приходит какая-то тема. Например, я вспоминаю какого-нибудь замечательного приятеля своей молодости. У меня был такой поразительный друг Красильников Михаил. Он был замечательный человек, и на всю нашу компанию оказал немалое влияние. Вот, думаю, про него напишу. И написал (Стихотворение «Красильников» - Н.З.). А иногда возникает какой-то странный, темный импульс, появляется слово или мотив... Это невозможно объяснить или теоретически сформулировать. Ну например - меня еще с детства преследовал один простой мотив из кино. Говорят, была такая еврейская песенка, ее использовали Козинцев и Трауберг в фильме «Юность Максима» - «Крутится-вертится шар голубой». Это связалось у меня с Ленинградом, с районом, где я жил. Я вообще ленинградец, всю свою жизнь пишу о Ленинграде, хотя очень давно живу в Москве. Когда наши войска вошли в Прагу? - В 1968-м. - С 1968-го я живу в Москве. Ленинград остается моей родиной. Видимо, он связан с моим сознанием и подсознанием. Крутится-вертится шар голубой... И написались стихи: «Где эта улица, где Пять Углов, Где я был молод и был бестолков, Там, где я ждал тебя по вечерам, Где на Фонтанку ходил по дворам... «Крутится-вертится шар голубой…» – Все то, что было, пошло на убой, Только остался небесный тот цвет, Верный вопрос и неверный ответ»... По-разному пишется. Иногда вспоминается какой-то подлинный эпизод из моей жизни. Когда я был молодой человек, меня исключили из Технологического института. Поскольку я был хороший студент, даже получал повышенную стипендию, исключили меня по политическим соображениям, я не придумываю. В 1956 году – это было время относительной оттепели – мы сделали стенную газету «Культура». А после событий в Будапеште все издания в СССР, даже студенческие, контролировались. И разразился дикий скандал – были передачи по «Голосу Америки», Би-би-си, вмешался обком. И меня исключили. Меня одного. Остальные – кто взял академический отпуск, кто что... - Все попрятались. - Да, а меня исключили. И я уехал на Камчатку. Добрался до Владивостока, что было непросто в те времена, потому что поезд шел две недели. В жестком вагоне. Потом на пароходе пять суток плыл на Камчатку пароходом «Советский Союз», который когда-то был немецким и назывался «Великая Германия». Пароход был довольно комфортабельный, но у меня был палубный билет. Мы плыли мимо Японии, острова Хоккайдо, и воспоминания об этом плавании стали темой для стихов. - Вас долго не издавали... - Книгу мою задерживали, хотя по советскому издательскому закону для того, чтобы издать книгу, которую издательство приняло к рассмотрению, нужны были две положительные рецензии. У меня их было одиннадцать – Межирова, Шефнера, Антокольского... Моя книга лежала в издательстве 17 лет – это мировой рекорд. Она вышла, когда мне было 49 лет. И когда этот вопрос нужно было, наконец, решить, издательство заказало отрицательную рецензию поэту Цыбину. И он ее написал – что известный сценарист Рейн на старости лет решил стать лирическим поэтом, при том, что он уже занимает видное положение в киносценарном деле и так далее. А это было вранье – я никакого видного положения не занимал, был мелкий сценарист в поисках рубля... Книгу мне тогда вернули. И я задумался – что делать? Ну что было делать? Или надо было эмигрировать, или добиться первой книги... - Тут, по-моему, и случилась история с «Метрополем». Она сильно вас задела? - Очень, очень... Я участник этой истории, хотя меня нет на обложке альманаха. Причем на обложку я не попал по своему желанию. Вообще, с «Метрополем» происходит какая-то путаница. Я даже хотел написать его историю под названием «Завтрак с шампанским». Но потом совершенно отказался от этой идеи, потому что кто-то умер, не хочется о них писать... В 1979 году у Аксенова, который был моим близким приятелем, возникла идея издать в Советском Союзе неподцензурный альманах. ВААП, Всесоюзное агентство по авторским правам, которое имело право издавать для Запада какое-то количество советской литературы, заинтересовалось этой идеей – мол, давайте, составьте, а мы, может быть, издадим. Меня Аксенов попросил собрать для альманаха стихи. Главный вопрос был – кого приглашать, Евтушенко или Вознесенского? Вдвоем нельзя было. Они, во-первых, терпеть друг друга не могли, во-вторых, побаивались, что Евтушенко перетянет все одеяло на себя, он большой мастер этого дела. Пригласили Вознесенского. Кстати, он поступил с необыкновенной хитростью. У него как раз выходил нормальный советский сборник, который уже прошел цензуру, то есть получил «лит». Вознесенский изъял оттуда несколько коротких стихотворений и отдал в «Метрополь». И потом, когда начались все неприятности, он и предъявил «лит»... Так вот, Аксенов обратился ко всем знаменитым писателям своего и старшего поколения. Некоторые сразу сказали «нет». Например, отказались Трифонов и Окуджава. А некоторые согласились – Ахмадулина, Битов, Искандер, Высоцкий... Я пригласил поэтов Генриха Сапгира, Юрия Кублановского, Семена Липкина, Инну Лиснянскую, Юрия Карабчиевского. Я обратился к поэтессе Ольге Седаковой, она сейчас очень знаменита. Она дала огромную поэму «Могила Батюшкова», которую прочесть – по ее величине и запутанности – было очень трудно. Но я, в силу своих обязательств, прочел, а Аксенов прочесть не смог, вернул, и мне выпала горькая участь вернуть поэму автору. Седакова смертельно обиделась и даже перестала со мной здороваться. Хотя я ее таким образом спас от последовавших крупнейших неприятностей. Еще я хотел опубликовать малоизвестное, но выдающееся произведение Аркадия Штейнберга. Он при жизни не издал ни одной книги, но был замечательный, поверьте мне, поэт. Он был крупнейшим переводчиком – перевел «Потерянный рай» и «Обретенный рай» Мильтона, переводил немецкую, румынскую поэзию, поскольку знал языки. Он написал одну из лучших русских поэм, она называется «К истокам». Я обратился к нему, и он дал эту поэму. И опять же Аксенов, с которым было очень трудно бороться при его невероятном упрямстве, сказал, что поэму надо сократить. А у Штейнберга уже был опыт, он выпускал книгу в издательстве «Советский писатель», она была уже набрана, но главный редактор издательства изъял поэму. Только поэму – книга стихов должна была быть издана. Но Штейнберг устроил в издательстве почти дебош. И книга не вышла – никогда. Я понимал, что невозможно обратиться к Штейнбергу с тем, чтобы он переделал или сократил поэму. И мы от нее отказались. Самая большая подборка в «Метрополе» – моя, 32 стихотворения. Ахмадулина дала рассказ «Много собак и собака». Очень, по-моему, хорошие рассказы Искандера. Пьеса Аксенова «Четыре темперамента». Театральное эссе дал Марк Розовский. Два рассказа дал Арканов, который известен как юморист и шоумен, а в те времена писал неплохие рассказы... Там было 24 автора, и среди них один американец – Апдайк. Почему Аксенов пригласил именно Апдайка, я не знаю. «Метрополь» оформляли два хорошие художника – знаменитый театральный художник Давид Боровский и Борис Мессерер... Даже три – Анатолий Брусиловский, он в Кельне сейчас живет, сделал иллюстрации к поэме Сапгира. Наняли машинистку Таню из журнала «Юность», она это все перепечатывала. А Боровский создал макет. Это была огромная папка с листами тонкого картона, на каждый лист наклеивали, по-моему, 8 машинописных страниц. И сделали 12 экземпляров, которые стали историческими. Один сейчас находится в Пушкинском доме, один у Жени Попова. Какой-то, я знаю, увезли за границу. По легкомыслию я себе экземпляр не взял. Сейчас это была бы историческая ценность. ВААП издавать «Метрополь» отказался. Что дальше делать? С одной стороны, экземпляр принесли в Союз писателей, но параллельно передали его на Запад в руки Карла Проффера, который возглавлял издательство «Ардис». СП сразу «Метрополь» засекретил, и даже составил список человек на 30, которым было разрешено его читать. Тем временем по «Голосу Америки» сообщили, что «Метрополь» издан в США. Тут-то и начался бешеный скандал. Был выпущен специальный номер газеты СП «Московский литератор», разоблачающий «Метрополь», где отметилось много либеральных людей, которых заставили это сделать, – Александр Борщаговский, Римма Казакова... Борщаговский, который был очень хорошим и милым человеком, говорил потом, что попал в безвыходное положение, поскольку должен был получить квартиру. А ему сказали, что он не получит квартиру, если не выступит. Ну, квартира важнее всего остального, это на сто процентов. Сперва квартира, а потом всякая мораль. И все выступавшие говорили, что дело не в том, что мы антисоветчики, а в том, что мы подобрали очень плохой литературный материал. А потом Кузнецов, который возглавлял московское отделение Союза писателй, написал огромную статью в «Литгазете», где раздал каждой сестре по серьгам. Про Ерофеева написал, что он порнограф, про меня написал, не помню точно, что я – сочинитель полууголовной блатной лирики. Н.Р. Если бы это было сказано про Высоцкого – понятно, а тут... К тому же он взял в заглавие строчку Рейна «Базарный грош цена тому, как мы живем». Конечно, убийственная строка. Нет вылета. Зима. Забит аэродром. Базарный грош цена тому, как мы живем. Куда мы все летим? Зачем берем билет? Когда необходим один в окошке свет... Е.Р. И начальству надо было принимать какие-то решения по каждой группе авторов «Метрополя». Потому что исключить из советской литературы Искандера, Битова, Ахмадулину было невозможно – большие имена, вышло много книг... Аксенова, как убежденного антисоветчика и организатора, надо было примерно наказать. Но он сам решил проблему. Его исключили из СП, и он сразу уехал. Уехал и Алешковский. Какое-то время спустя уехал Кублановский. Остальные оставались, и было непонятно что с ними делать. Прошло меньше года, Вознесенский слетал с экспедицией газеты «Комсомольская правда» на Северный полюс. Слетал минут на пять – его спустили на полюсе, тут же подняли в дирижабль и вернули в литературу. Чуть позже так же поступили с Искандером, поскольку он был ценный национальный кадр, считался абхазским писателем. Вернули и Ахмадулину. А с остальными поступили с разной степенью жесткости. Липкина, который перевел громадные национальные эпосы – казахский «Манас», калмыцкий «Джангар», наказали так. Переводы постоянно переиздавались в республиках, что давало очень большие деньги. И перевод перезаказали. В частности, «Манас» заказали тому самому Цыбину. И он поступил с замечательной сноровкой. «Манас» написан бейтами – зарифмованными двустишиями. Главное в таком деле – рифма, за нее и платят. Цыбин оставил все рифмы Липкина и чуть-чуть изменил левую часть строки. А это многие тысячи строк. И получил все эти деньги... Меня лишили всякой литературной работы, причем и в кино, и в издательствах, и в журналах. Попова и Ерофеева, которых в это время принимали в Союз писателей, не приняли – они не прошли последнюю инстанцию при приеме. Ну вот и все... Н.Р. А тебя опубликовали в Грузии. Е.Р. Надя права. Первый прорыв произошел в журнале «Литературная Грузия». Предисловие к моей подборке написал Межиров. По-моему, тогда Асатиани был главным редактором. Это был 1982 год. Н.Р. Рейна не включили в содержание – его не было в оглавлении. Но опубликовали. Дальше оглавления-то проверяющие не смотрят. Вот они и прошляпили. И текст прошел. Е.Р. Правильно... А потом в бесконечной череде моих неудач должна была быть какая-то удача. Ну просто статистически на 50 неудач должна быть одна удача! И она наступила. В Москве было жаркое лето, я зашел пообедать в ЦДЛ, а он примыкает к правлению СП. Я поел своего борща и пошел через правление, которое выходило не на улицу Герцена, а на улицу Воровского. Я шел мимо кабинетов, где сидели секретари СП, и заглянул в один, где сидел Егор Исаев. Он одновременно был куратором издательства «Советский писатель». Он был единственный советский поэт, который был одновременно лауреатом Ленинской премии и Гером Социалистического Труда. У него была огромная дача в Переделкино, где он устроил ферму по производству цыплят и яиц, доставлял в какие-то рестораны свежие яйца. Но он и стихи писал. Я заглянул к нему. Видимо, ему было абсолютно нечего делать – жаркий день, никого нет... А он невероятный любитель поговорить. Монологами. «Рейн! Заходи!» Я зашел. «Садись!» Я сел. «Я сейчас тебе расскажу...» Я думаю: «Какой ужас! Сейчас начнется...» Но оказалось все гораздо любопытнее. «Слушай, Рейн. Я вернулся неделю назад из Израиля, и тебе задаю очень важный для меня вопрос – кто такие евреи?» Я был озадачен. «Ну как,- говорю, - это такой народ... Народ библии. Вот у вас за спиной стоит Большая советская энциклопедия, посмотрите на букву «е». Тут он стал излагать, что такое еврейский народ, кстати, он не антисемит совершенно. Он говорил, наверное, час. Я уж было решил, что нужно любой ценой уйти. И вдруг он мне говорит: «А чего ты книгу не издаешь?» Я растерялся. Исаев велел секретарше принести из архива второй экземпляр моей книги, который, на мое счастье, сохранился в издательстве – его легко могли утратить, но случайно он обнаружился. Он взял эту папку, полистал, говорит: «А что, ты талантливый поэт. Почему тебя не издают?» Это все происходило в правлении СП, а за 200 метров по улице Воровского находилось издательство «Советский писатель», где начальником тогда был некто Михаил Кислов. Исаев тут же звонит в издательство: «Миша, а чего ты Рейна не издаешь?.. Зайди сюда». Тот пришел. Исаев говорит: «Надо Рейна издать». Кислов отвечает, что нужно пойти в издательство и заключить договор. И я через тридцать минут имел договор на мою первую книгу «Имена мостов» и аванс. И все. - И все?! Н.Р. Через двадцать лет... Е.Р. Вот вся история. - Ну и ну... Знаете, мне хотелось бы спросить о вашем отношении к миру. В предисловии к вашему «Избранному» Иосиф Бродский пишет о том, что вы безусловный элегик. А Сергей Гандлевский характерной чертой вашей поэзии называет жизнелюбие. Кто из них точнее? Е.Р. Я думаю, что прав Бродский. Я элегик, конечно. Элегия – это все-таки нечто ретроспективное и чаще всего в минорном характере. Хотя эссе Гандлевского точное и хорошее, он очень тонкий специалист русской поэзии. Но Бродский, может быть, просто лучше знал мои стихи, мы вырастали вместе. - Хорошо известно, что Бродский неоднократно повторял, что считает вас своим учителем. А вы чему-нибудь у него научились? - Ну что значит «учитель»? Это неоднозначно. Кто чей был учитель? Бродский внес очень много существенного в технологию дела – ритмику, понижение интонации. Он был противник повышенной экпрессивности, которой вообще отличалась русская поэзия. Особенно вся советская поэзия как наследница, скажем, Маяковского, Гумилева, Тихонова. Бродский считал, что совершенно не нужно рвать на себе рубашку. Но я думаю, что он до некоторой степени сам это заимствовал из англо-американской поэзии, которая на него достаточно повлияла, поскольку он знал язык и читал в подлиннике, особенно поэзию ХХ века... Я старше его на пять лет. В молодости это существенная разница в возрасте. Я вообще человек раннего развития, и уже к 20 годам очень много прочитал, собирал поэзию, у меня дома была хорошая библиотека, я имел допуск в спецхран публичной библиотеки, бродил по букинистическим магазинам, по частным библиотекам... Например, долгие годы ездил каждую неделю на книжные барахолки, хотя у меня не было серьезных денег, но, тем не менее, я получал стипендию и уже зарабатывал как журналист-репортер в ленинградских газетах. Я просто много знал. И давал Бродскому читать, объяснял что есть что, рассказывал о том, что уже сам понимаю в стихах. Он замечательно запоминал и потом много раз цитировал меня. А я даже не всегда помнил, что это я ему говорил – об эпитетах, глаголах... Вот в этом и есть мое учительство. - Я не могу не задать очевидного вопроса – ваши взаимоотношения с Грузией? - В жизни всей русской литературы, особенно поэзии, не было влияния, подобного грузинскому. Может, были какие-то европейские влияния – французское, немецкое, итальянское, но из локальных влияний самое большое – грузинское. В Грузии здесь были, жили Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Толстой. Здесь долго жил замечательный поэт Яков Полонский, родился Гумилев. А в ХХ веке здесь бывали все – Пастернак, Мандельштам, и вы это знаете лучше меня. Пастернак написал замечательную поэму «Волны», были прекрасные грузинские стихи у Мандельштама. Кого ни припомни – Тарковский, Заболоцкий, Межиров, Самойлов... А уж о Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенском и говорить не приходится. - И не объяснить этого, да? - Почему? Объяснить можно. Грузия - это ментально особая земля с очень гостеприимным расположением, особым укладом жизни... Пастернак говорил о грузинском мессианстве. Значение поэзии для Грузии всегда было очень велико. Великие грузинские поэты – Руставели, Орбелиани, Чавчавадзе, Важа Пшавела, Бараташвили, Галактион, Тициан, Леонидзе, Гаприндашвили, Чиковани и так далее, они же были друзья русских поэтов, которые все здесь бывали. Тихонов вообще часть жизни здесь прожил и написал целую книгу – «Стихи о Кахетии». Кроме того, вы знаете, в России было трудно - эти советские обстоятельства, контроль со стороны наблюдающих органов, обстановка в Союзе писателей, масса стукачей, недоброжелателей... В Грузии было посвободнее. Приятно было приезжать в Грузию, где тебя встречали, с тобой возились. Происходили удивительные случаи. У меня был приятель Леня Темин, он писал стихи, переводил, его нашел Маршак и покровительствовал ему. И вот Темин слушал-слушал рассказы о Грузии, и когда ему было лет 45, он впервые приехал в Тбилиси. Приехал на неделю, но ему так понравилось, что он никогда не возвращался в Россию и остался здесь навсегда. Так и не вернулся в Россию ни на один день. - Как вы думаете, эти отношения сохранились? - Думаю, да. В России очень вспоминают Грузию. Я дружил с Беллой Ахмадулиной. У нее даже есть стихи: «Как Шура и Гия, никто никогда не полюбит меня...» Имеются в виду Гия Маргвелашвили и Шура Цыбулевский. Я сам видел, как здесь любят русскую поэзию. - Вы, по-моему, даже справляли здесь свой день рождения? - В некотором смысле. Я был в Грузии довольно долго – переводил поэта Силована Нариманидзе. Он был управделами издательства «Мерани». Помню, Силован поселил меня в Тбилиси в гостинице «Иверия», где я и переводил его далекие от совершенства стихи. Он мне покровительствовал, я жил в очень хорошем номере, он водил меня по разным злачным местам. Через месяц по грузинскому этикету полагался банкет. Нариманидзе сказал, что в тбилисских ресторанах невкусно готовят, и предложил угостить меня в своей родной кахетинской деревне. Я описал уже этот случай в «Записках марафонца». По дороге он мне рассказывал, как его односельчане меня любят и уважают. Поэту такое услышать всегда приятно, хотя это было удивительно, меня тогда не печатали,. Приезжаем в кахетинскую деревню, стол уже накрыт, за ним сидят порядка ста человек. Нариманидзе говорит мне: «Я сначала произнесу тост по-русски в твою честь, а потом переведу его на грузинский». Он произносит тост о том, какой я гениальный поэт. Я сижу, с удовольствием слушаю. Потом встает какой-то старик, весь в черном, что-то говорит и горько плачет. Я удивляюсь: «О чем он так убивается?» - «Переживает, что тебя не печатают». Оказалось, что мой грузинский друг пригласил меня на поминки... Это было в сентябре. А когда в декабре я уезжал, то поехал поездом. И Нариманидзе, узнав, что у меня скоро день рождения, дал мне с собой огромное количество продовольствия, заполнил целое купе – вино, чурчхелы, чача, бастурма... Этого было очень много. И Надя, которая просто гений во всяких деловых обстоятельствах, встречая меня, подогнала к поезду «рафик», потому что все это не влезало в такси. И несколько дней, к ужасу моей бедной мамы, у меня были гости – больше ста человек. Так я встретил свои 49 лет... Я был на потрясающем юбилее Карло Каладзе в Гульрипши. Меня потряс размах. Я жил в какой-то пристройке на даче у Каладзе и с ужасом наблюдал, как сгоняют народы и стада на юбилей. Предполагалось огромное количество гостей – до тысячи. Привлекли двести крестьян, которые готовили стол. Накрыли на берегу моря. Говорились невероятные слова. И пили за каждого гостя! Симонов был тамада. Я тогда еще был никто, но на пятой сотне очередь дошла и до меня. Мне вручили огромный рог, я выпил его и пошел в море, потому что сразу опьянел... Играла чудесная музыка, море шумело, луна стояла над Гульрипши... Незабываемые воспоминания... Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ Евгений Рейн. СТИХОТВОРЕНИЯ ТБИЛИСИ В ЯНВАРЕ Снова город восточный, Соименник тепла. Зимний, теплый, истошный - Но уже без тебя. Помнишь, в том раскаленном Номерочке двойном Пахло одеколоном, Мясом, луком, вином? Помнишь, как загорела, Что едва не слепа? Вот опять «Сакартвело», Но уже без тебя. До Тбилиси пургою Заметался мой след. На Кавказе такое Не случалось сто лет. Холод в номере тесном, Холод в небе пустом, Холод в сердце мятежном Под холодным бельем. «Никогда не приеду, Не приеду сюда», - Говорю по секрету В зимний сумрак с утра. «Отпусти и покайся, Разлетись, отойди, Этой ночью погасни, На снега упади. Позабуду и спрячу Все, чем связан с тобой!» Я в Тбилиси, я плачу, Под холодной звездой. УТРЕННИЙ КОФЕ НА БАТУМСКОМ МОРСКОМ ВОКЗАЛЕ Великий кофе на морской веранде. Батум, как кекс, нарезан на куски. А сливки по утрам невероятно, Невероятно, сказочно густы. Зеленый воздух булькает в рубахе, Прохлада загребает не спеша - Не стоит поворачивать обратно, Бесповоротно надо жить, душа. Тебя кофейник прошлый не накормит, Не сдвинет поезд, отданный на слом, Не бойся их, припоминай спокойно На дне веранды за пустым столом. Минувшее, как ангел из-за тучи, Нам знаки непонятные дарит, Жалеет нас, а может, правде учит, А может, просто что-то говорит. Но недоступно это, непонятно; И, спотыкаясь, сетуя, спеша, Не стоит поворачивать обратно - Бесповоротно надо жить, душа. БРАТЬЯМ ЧИЛАДЗЕ Кутеж над озером. Вечерняя прохлада. Два гитариста пробуют струну. Несут цыплят и жирная бумага Под шашлыком скоробилась в длину. Вода и горы - вас совсем не видно, Но ясно: где-то вы недалеко. И чудно так от сердца отлегло, И стало так свободно и невинно! Да что там говорить - я просто пьян, Меня волна отравленная тянет. Но это ничего - я, гидроплан, Взлечу, когда дыханья не достанет. Перемешаю мясо и чеснок, Вино и соус, зелень и стаканы. О, Господи, как их не валят с ног Литровые пустые истуканы? Иссохший сад дремучего стекла, Ты разорен, но я в тебе блуждаю, Я заплутал и около стола Хозяев, как умею, ублажаю. «Хотите-ка, ребята, я спляшу, Хотите выпью? Ну, какая малость? Куда спешить? Машина поломалась! Я рад! Я раньше будто вас встречал, Вы оказали важную услугу В начале. Да, начале всех начал, Соединив свиданье и разлуку». На холмах Грузии лежит ночная мгла, Во тьме кромешной, за столом корявым Я слышу крик полночного орла, Обиженного встарь орлом двуглавым. Он слишком занят "Цыганочка с выходом песня скачать"своей игрой и ничего не видит, кроме того, что прямо перед ним. За "Ведьмак скачать аудиокнига скачать"минуту до того у меня "Постапокалипсис скачать книги"и в мыслях не было посылать курьера вперед, чтобы известить "Крылатый хищники скачать"о нашем прибытии. Можешь быть совершенно спокоен. Издали вся троица расплывалась, и создавалось впечатление, будто "Скачать бесплатно книги ошо"в крытый вокзал въезжает поезд. |