| К НЕМУ ТЯНУЛИСЬ ЛЮДИ |

|

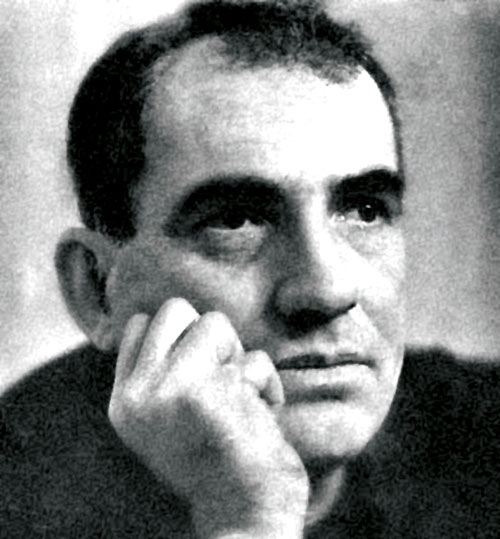

Президенту МКПС «Русский клуб» Свентицкому Н.Н. Уважаемый Николай! Уже несколько раз от своих друзей Нины Тархан-Моурави, Алеши Цветкова, Юры Юрченко слышал о Вас, Вашем журнале, фестивале поэзии... В порядке заочного приветствия и виртуального рукопожатия шлю Вам – для журнала – материал о вечере памяти А.Цыбулевского, который прошел недавно в Москве. С уважением, Павел Нерлер. В Музее-квартире Андрея Белого на Арбате в Москве состоялся литературный вечер памяти русского поэта, прозаика, литературоведа Александра Цыбулевского, организованный музеем и Мандельштамовским обществом. Вечер вел Павел Нерлер, филолог, поэт, основатель и руководитель Мандельштамовского общества. Предлагаем стенограмму вечера Сергея Злобина и Юлии Сейтаковой с небольшими сокращениями. Павел Нерлер. Когда нам с моими сосоставителями книги Александра Цыбулевского Сергеем Злобиным и Андреем Трейвишем показалось, что наша работа выходит на финишную прямую, возникла мысль, а не собрать ли тех, для кого это имя не пустой звук, и не провести ли такой вечер? Я закончил самую трудную часть этой книги – записные книжки. И от Сергея был сигнал, что корпус изданных поэтических и прозаических произведений тоже отработан. Андрей подготовил «Высокие уроки». И вдруг, будто из какого-то источника, посыпались неожиданно новые находки, тексты, возможности. И, хотя некоторые вещи, к огорчению, продолжают быть недоступными, например, часть записных книжек, которая была оставлена Кирой, вдовой Цыбулевского, для «Литературной Грузии», находилась у Гаянэ Хачатурян, а у Гаянэ ее взял посмотреть некто Баазов, взял и до сих пор, несмотря на настояния Киры, не вернул. Шурины друзья в Тбилиси, я надеюсь, заберут у Баазова эти дневники. Тем не менее нескольких записных книжек пока в будущей книге нет, но, может быть, этот вопрос еще разрешится. Вдруг в самых разных местах, в разных архивах, в двух государственных грузинских архивах, в частных собраниях, здесь в Москве, и даже у меня дома - обнаружилось немало дополнительных материалов. Чудеса начались уже во время подготовки – кому бы я ни позвонил, практически до всех дозванивался! А ведь я уже много лет не звонил, и телефоны могли поменяться... Евгений Евтушенко сейчас в Америке, но отозвался мгновенно, чтобы заочно принять участие в этом вечере. Он написал стихотворение, посвященное Цыбулевскому: Но жил в Тбилиси Шура Цыбулевский – русско-грузинский, в сущности, поэт, идеалист, в цинизме уцелевший, за что и был посажен с юных лет. В терроре вовсе не был он замаран, за недонос попав по простоте на ангела подполья – Эллу Маркман, какую Коммунэллой звали все... Не вымерло еще в России племя тех, для кого Тбилиси так родной. Как искупить все ссоры, преступленья? Признать всю ложь ошибкой и виной. Порой мудрее выпить по стакану за разговором братским и мужским, по Руставели жить, по Пастернаку, а не по интриганам никаким. Так что поделать с Грузией, Россией, чтоб обойтись без ругани, войны? Да вы бы Цыбулевского спросили – в себе соединил он две страны. Не все решает тайная диппочта. Живите, тайной жизни дорожа. Есть братство и любовь. Есть мудрость – вот что и сторожат ночные сторожа. В связи с нашим вечером Евгений Александрович написал и статью, которую назвал «Русско-грузинский поэт». Я прочту из нее только то, что связано с Цыбулевским: «Я с нежностью вспоминаю сегодня об Александре Цыбулевском. В двухлетнем возрасте, в 1930 году, родители перевезли его из Ростова в Тифлис, который он считал своей духовной родиной. Здесь все называли его Шурой. Годы шли, он седел и сутулился, а глаза оставались юношескими, любознательными и доверчивыми. Хотя он знал, что доверчивость может дорого обойтись. Я познакомился с Шурой в Тбилиси в середине пятидесятых, как только он освободился из заключения в Рустави, где отсидел восемь лет за недонесение на подпольную студенческую группу «Смерть Берии» (следователи не решились занести в дело это крамольное название и заменили его нейтральным – «Молодая Грузия»). По своему мягкому характеру Шура никаким серьезным подпольщиком быть не мог. Кажется, ему просто нравилась очень милая независимая девушка, тоже идеалистка, Элла Маркман, помышлявшая о спасении завоеваний революции от бюрократов. Он был хорошим фотографом, снимал свой любимый Тбилиси, у него были выставки. Он написал литературоведческую работу о русских переводах поэм Важа Пшавелы, которого обожал. Не успевшая полностью воплотиться потенциальная гениальность Цыбулевского проступает в его статье об Александре Блоке «Живая точность тайн…», где есть, по-моему, удивительная догадка о его поэтической магии: «Кажется, нет ничего яснее блоковских стихотворений, они созданы по закону предельной ясности и простоты, и, тем не менее, в этой ясности тайна, которая, и раскрываясь, не перестает быть тайной. Ничего общего с раскрытием фокуса. Тайна тут связана с сокровенным… Может случиться и так: чем больше постигается тайна, тем больше она ею остается…» (Ведущий хотел было передать микрофон Элле Маркман, но та предложила первым выступить поэту и двоюродному брату Александра Цыбулевского). Вадим Ковда. Я расскажу о корне, о том роде, откуда есть пошли Цыбулевские. Одесса. Там жил Яков Цыбулевский. Родители не очень-то рассказывали - что там и как было. В 20-е годы разбежались из Одессы. Моя мать, Раиса Яковлевна, уехала учиться в Краснодар в 1925 году. Ее сестра Мария Яковлевна уехала вместе с ней. Семен Яковлевич, отец Шуры, уехал в Ростов. Яков нэпман он был, имел часовую мастерскую, были наемные работники, из-за чего поступать в вуз в Одессе его дети не могли. Шура родился в Ростове, а в 1930 году Семен Яковлевич из Ростова переселился в Тбилиси. Я с Шурой познакомился в 1955 году, когда он вышел из тюрьмы. Причем, оказалось, что группа все-таки была – они развешивали листовки против Сталина, Берии, но Шура просто не донес на них. Но только через 4 года, когда группа уже разбрелась, кто-то «стукнул», и их взяли. Шура был тогда старшеклассником, а взяли его студентом 2-го курса. Но поскольку тогда ему не было еще 18-ти лет, он попал под амнистию 1955 года и вышел рано. Он бы отсидел 10 лет. Элле Маркман дали 25. Родители никогда не говорили, что мой брат сидит по политической части. И вдруг он появляется в июне 1955 года - нормальный, спокойный, тихий человек. Мы с ним спали в одной комнате, я на раскладушке, он на кровати. Беседовали немного, разница у нас была 8 лет. Некоторые беседы я запомнил. Он не втягивался в разговоры о том, что же было в лагерях. Я пытался, но он уклонялся: «Да потом, да как-нибудь…» Потом он еще приезжал несколько раз, пытался поступить в Литературный институт, но его так и не приняли. Потом он появлялся иногда в Москве, у него много было друзей, знакомых, у которых он останавливался, но к нам заходил. Пришел и спросил однажды: «Ты что, пишешь что ли?» - «Да». Он был поражен - я к этому времени окончил мехмат, а перебрался в кинооператоры документального кино. И тут он мне переслал фотографии, в которых его душа выражается не меньше, чем в стихах. Хоть он и перевел несколько стихов, но не любил переводить и переводил мало. Писал статьи о переводах. Не писал текстов для песен, не сидел в президиумах. Он был похож на персонаж фильма Иоселиани «Жил певчий дрозд». Любил дружеские беседы, застолья в кафе. И беседовать было с ним на редкость интересно: он говорил мало, но очень глубоко размышлял. Какая-то тайна в нем есть, которую трудно выразить. Кого только не перезабывали у нас, а Шуру помнят. В его личности была какая-то особенность, но не харизма, так как он был не лидер, как Евтушенко. Шура был начальником фотолаборатории Института востоковедения Академии наук, ездил по Грузии и однажды заехал в какой-то городок, в старинный парк, увидел дупло и сообразил, что лет 200 назад оно было ниже. Он не поленился, залез рукой в это дупло и вытащил грузинскую поэму 17 века. О нем писали газеты. Я неожиданно открываю «Литературку», а там статья Симона Чиковани о Шуре. И ту книжечку выпустили, и вторую тоже. Но это поразительно, что человек сообразил, что надо влезть на дерево и сунуть руку в дупло. На какой-то период он стал национальным героем Грузии! Какое-то качество в нем было, что к нему тянулись люди. Он не был красавцем, как Ален Делон, но его любили женщины. Он не умел авторитетно говорить, чтобы все его слушали и кивали ему, но люди, поняв с кем имеют дело, начинали его любить, уважать, даже какой-то культ Шуры был. О нем написаны повести, стихи, статьи... Он любил жизнь, посмотрите на его фотографии. Он не роптал, хотя и пострадал от власти, не склонен был бороться. Он видел более высокое, в этом и притягательность его личности. У меня такое ощущение, что он – последний поэт Золотого века, а не Серебряного. Петр Тубеншляк. Когда я сделал Элле предложение стать моей женой, она сказала, что я беру не ее одну, а еще Гию, Этери и Шуру, потому что это было единство их между собой. И после меня приняли в этот круг, научили поэзии... Исходя из того, что регламент выступления у всех по десять минут, то я уступаю свои минуты Элле, которая знает Шуру лучше всех. Элла Маркман. Про Шуру, Гию и Этери я могу говорить двадцать четыре часа подряд. Про то, как появился Шура в нашей жизни, и в жизни стихов, Грузии... Тбилиси, сороковые-роковые, вы сами можете себе представить, и военные, и фронтовые. Несмотря на это, мы все вспоминаем с благоговением это очень трудное время. И для Тбилиси была возможность показать себя совершенно потрясающим и другом, и человеком, протягивающим руку, и пропитанным стихами городом. Совсем, как у Самойлова - «Просторно, холодно, высоко»… В 40-е и немного позже по тбилисским институтам, и, в первую очередь, по университету, прокатились попытки людей заявить о том, что человек не должен заниматься только риторикой, и были аресты – одиннадцать человек. Сейчас в Москве живет Шурин близкий товарищ Рашид Кетхудов, который окончил философский факультет. Они вместе заканчивали школу. А в это время в Тбилиси уже существовала довольно интенсивно работающая при «Заре Востока» группа поэтов и прозаиков, она потом именовалась МОЛ. Ваша покорная слуга недолго, но была членом этой группы. Недолго - потому, что кончилась война, и группа распалась. Все уехали в Литературный институт, в ГИТИС... О ком-то вы слышали и знаете – например, Александр Миндадзе, сын Гали Миндадзе и Анатолия Гребнева, которые были очень активными... И вот, услышав, что есть такая группа, нас разыскали Рашид Кетхудов, Рома Чернявский и Шура Цыбулевский. Это были старшеклассники 43-й школы. Они пришли со стихами. Поэма, которую принес Шура Цыбулевский, называлась «Почему не дописан голос». Это была поэма с вопросом: «А почему все не так в нашей стране, почему скалят зубы?» Помните, у Маяковского: «Я веселым был, да быть веселым честь ли?» Вот в таком роде была написана поэма, десять листов. Для Шуры это очень удивительно, потому что более далекого от политики человека я не знала. Занимался он действительно только стихами. Он говорил мне: «Элла, мы не имеем права два раза повторять то, что мы сказали один раз. Мы сказали, и это дальше уже идет для афиши». Человек он был очень сложный. Я хотела бы сказать две важные вещи, которые открылись мне постепенно. Например, у него – «Я радуюсь наполовину, а грустно все же целиком» или «Это дальнее - недальнее, и дано - не дано» - все время противоположные вещи. Амбивалентность, когда люди одновременно реагируют, в них зарождается и симпатия, и антипатия. У Шуры были и радость, и горе. Это его черта во всем. Я его шутя называла – диамат. Вторая его черта – для психологов, которые пишут о ГУЛАГе. Как ведут себя люди в ГУЛАГе, насколько эти люди побеждают все попытки внешней силы, когда у них отняли право считать себя человеком? Если кто-то когда-нибудь захочет получить докторскую степень по ГУЛАГу, я советую заняться такой проблемой – стихи и ГУЛАГ. Стихи помогали стать сильнее, выше, больше, чем те, кто пытался командовать и в камерах, и в лагерях. У меня есть тост, который всегда поддерживают: «Пьем за то, что даже в пору, злую, как разгул стихий, есть у нас всегда опора, значит, выпьем за стихи». И это всегда спасало. Павел Нерлер. Большое спасибо. Великое чудо, что сегодня вы рядом с нами. Я передаю слово тем, кто застал Цыбулевского в Тбилиси в 60-70-е годы. Михаил Синельников. Я тепло и благодарно вспоминаю первый вечер знакомства с ним. В жизни каждого литератора есть какое-то счастливое мгновение. Может быть, это был счастливейший день моей жизни - 17 октября 1971 года. Шура лежал с высокой температурой, я пришел к нему с одним литератором, читал стихи. Он встал, предложил прогуляться. Мы пошли в духан на Плехановском проспекте, выпили. Потом он повел меня к Маргвелашвили. Общение с литератором, писателем вовсе не предполагает обязательного личного знакомства с ним. Я как читатель всю жизнь нахожусь в общении с Толстым, Ахматовой. Я, конечно, с ними Цыбулевского не сравниваю. Я не могу сказать, что литературно с ним был близок. Мандельштамом я переболел в 18 лет, знал наизусть каждое стихотворение, каждую строчку. А Цыбулевский находился в этом состоянии всегда. Любой разговор у него сводился к Мандельштаму, и в том, что Мандельштамовское общество организовало этот вечер, есть высокий смысл - более пламенного адепта я не встречал. Наше общение длилось недолго, в 1975 году летом он умер. И вот прошло 36 лет, и я не нахожу человека, ему равного, нахожусь постоянно в разговоре с ним. Цыбулевского я любил, как никого. Может быть, только еще одного человека так любил. Это Арсений Александрович Тарковский. И мне приятно вспомнить, что я их познакомил. Когда Тарковский приехал в Тбилиси, я посадил его в машину, привез к Цыбулевскому и с интересом наблюдал за их общением. Я помню многое. Иногда он был откровенен, иногда нет. Гуляя по Тбилиси, показывая мне разные дома, он сказал: «Я не сразу осознал необычность этого города, его особость». Он не сразу оценил то, какой грузины удивительный, отзывчивый, щедрый, великодушный, человечный народ. Его соседи были его лучшими друзьями, близкими, как родственники. Однажды в грузинском застолье он встал на колени перед поэтом Морисом Поцхишвили, который предложил выпить за Пастернака. В нем были черты святости, но я не решусь сказать, что он был святой. Его святость не была суровой. Он был на редкость благородный человек. Благородных людей я делю на две категории - это те, кто поступает как должно вопреки своему желанию, и редкая категория людей, которые поступают благородно, не задумываясь, и не могут поступить иначе. Такими были и Тарковский, и Цыбулевский. Ему в голову не могло прийти, что какое-то знакомство он может «использовать». Он был совершенный бессребреник. Он много лет работал над диссертацией о «Возмездии», глубоко прочитал Блока, он обладал чертами выдающегося исследователя литературы. Но он охладел к теме, ему не понравилась концепция Блока - он уяснил вопрос для самого себя и после этого оставил тему, над которой долго работал. Потом он взялся за диссертацию о Важа Пшавела. Я, будучи мальчишкой, привыкший писать все легко, быстро, бездумно, сказал: «Да напишите диссертацию за две недели и забудьте об этом». Он улыбнулся и написал глубочайшие исследования, которые я оценил с годами, и в своих лекциях цитирую его глубокие мысли о переводе. Я считаю Цыбулевского замечательным поэтом, автором потрясающих рассказов, но истина его призвания и значения - как человека необыкновенной проницательности и мудрости, литературного дарования, выраженных в форме, близкой к поэзии, но не в формализированной прозе, а в жанре записных книжек. Этот жанр имеет в России замечательную традицию. Это Розанов – любимый писатель Цыбулевского, Олеша, Шкловский, Ильф. Это преступление, конечно, что самые поздние записные книжки пропали, надеюсь, небезвозвратно. Нам и будущему поколению достаются книги Цыбулевского, очень хорошо, если выйдет собрание его сочинений. Такие люди встречаются раз в жизни и не во всякой жизни. П.Н. Миша, а почему он уклонялся от переводов? Вы много переводите, а он - мало... М.С. Он не одобрял моего занятия переводами, но мне было поздно выйти из этой колеи. Он был совершенно прав, потому что переводы, выражаясь индийским термином, «сосут прану». Покойный Тарковский мне говорил: «Сосут лимфу». Цыбулевский оберегал свое скромное поэтическое дарование от переводов, боясь его расплескать, исчерпать. Юрий Ряшенцев. Мне кажется, что это был рубеж 60-70-х годов прошлого века, когда в гостинице Тбилиси раздался стук в дверь и вошел рыжеватый, редкой масти для этого города человек, представился Цыбулевским, и мы тотчас оказались с ним на улице и пошли гулять по городу. Он был удивительный гид. Мы пошли к моему любимому месту – Метехскому спуску. Мы мало говорили о стихах, мы говорили, как жители двух городов, которые друг друга интересуют, со всеми особенностями этих городов. Я ему сразу поверил. Он вообще был человек, которого любили все. Я только еще одного такого человека знаю – Гришу Горина. Просто все, кто его знал, относились к нему прекрасно. Он произнес один монолог, который мне запомнился. Мы вышли на Руставели, прошли несколько раз от площади Ленина до Земмеля и назад. И он сказал: «Ты знаешь, мы сейчас идем по маршруту, по которому гуляют тбилисские влюбленные. У нас ведь с девушками строго. Если ты влюблен в девушку, ты ее можешь пригласить в кино с сестрой, и, если пару раз вы сходите с сестрой, потом уже можно пригласить ее одну, но уже тогда тебя с ней «свяжут», смотри, не совершай никаких глупостей! Так вот, когда ты идешь от площади Ленина к Земмелю, а потом назад, у тебя есть возможность встретиться с той женщиной, которую ты любишь, потому что в эти же часы она идет тебе навстречу. Все, что ты можешь позволить себе – это посмотреть ей в глаза. И она посмотрит тебе в глаза. Она понимает, что ты здесь ради нее. И вот так три- четыре раза вы друг мимо друга за вечер пройдете – день не пропал даром, у тебя был счастливый день. В такие минуты Тбилиси становится вечным городом!» Я это запомнил. У меня даже было стихотворение, которое начинается со строчки: «Мне Цыбулевский говорил – «взгляни»... У меня его книжка «Владелец шарманки», я обнаружил надпись, уже забытую мной: «Дорогой Юра, спасибо тебе за все твои хлопоты и прости за молчание. Напоминаю о Тбилиси, тбилисцах и шарманках. Обнимаю тебя, всегда твой Шура. Приезжай!» Его московские друзья, и я в том числе, хлопотали, чтобы его издали здесь, но это было невозможно. Это было также невозможно, как добиться ГБ от Шуры, чтобы он донес на кого-то. Шура – это всегдашняя неудовлетворенность поэта, сознание невыполненного долга перед фиксацией момента. Зафиксировать момент так, чтобы его все почувствовали. И, конечно, счастье от возобновления попыток. Этим только поэт и счастлив, что он, лежа на диване, как на средстве передвижения, может переноситься в любые времена и пространства. Шура это умел. П.Н. Я хочу огласить слова, адресованые нашему собранию Евгением Сидоровым: «Тридцать пять лет назад я писал в книге, вышедшей в «Мерани», о стихах, прозе и работе Шуры о русских переводах Важа Пшавела. Он не прочел этого, ибо уже ушел. До сих пор вижу его удлиненное матово-бледное лицо, cлышу негромкую медленную речь, сижу с ним в рассветной хашной, понимая, что пока мы живы, жив и Цыбулевский, и «Дом под чинарами», и великий город на Куре, который для нас без Шуры непредставим. К сожалению, меня нет сегодня в России и я не могу принять участие в вашем вечере. Но будут благославенны те, кто его устроил, и все те, кто помнит Шуру и его время». Александр Радковский. Я познакомился в один день и с Шурой, и с его стихами. Поразила светоносность его самого и его слова. Он из редчайших поэтов, у которых слово и личность совершенно совпадают. П.Н. Я предлагаю выступить тем, кто, в общем-то, лично не знали Цыбулевского, но полюбили его по его стихам, прозе. Юрий Юрченко. Гия Маргвелашвили страшно любил сводить людей, чтобы они дома у него знакомились. Он называл это: «Вещий знак» овеществляется». Вот я с радостью вижу здесь авторов тех подборок «Свидетельствует вещий знак» в «Литературной Грузии» - Аню Бердичевскую, Марину Кудимову, Юрия Евгеньевича Ряшенцева… Мне было лет девятнадцать. В «Мерани» я пришел совершенно случайно, и не знал тогда, что литература будет делом моей жизни. Я работал актером в Театре пантомимы и рисовал карикатуры. В издательстве «Мерани» была выставка карикатур. И Миша Лохвицкий там познакомил меня с Цыбулевским. Он был человеком уставшим, я это заметил, но глаза – я помню их молодыми. Я не знал, что он в моей жизни аукнется очень сильно. Я много думал о том, как пересекается судьба. Весной 1955-го, в апреле, в Одесской пересыльной тюрьме родился я. И весной этого же 55-го года – освободили Шуру Цыбулевского. Маму выпустили позже, осенью, потому что вышел указ освобождать беременных и женщин с грудными детьми. Мне было восемь месяцев. Но, как я потом говорил маме, что лучше бы досиживали там, потому что жить мы поехали на Колыму, в Магаданскую область. И ничто не предвещало того, что мы когда-то пересечемся… Но мне, вообще, страшно везет на людей. Таким счастьем считаю знакомство с Гией, Этери, Эллочкой, Петей. Гия, если кого-то любил, то распахивал себя так… Я уже уехал из Тбилиси, работал в театре на Дальнем Востоке. И вот, с подачи Гии, я поступил в Литинститут, куда меня до этого два года не принимали. Я приехал однажды к Гие, был очень болен – страшная температура, а мне нужно было уже улетать. Они с Этери меня отпаивали чем-то, уговаривали остаться. Но мне нужно было лететь. Осень, а я был в одной рубашке. И Гия сказал: «Этери, принеси пиджак». Я отказывался, на что мне Этери сказала: «Молчи, ты не знаешь, что это за пиджак». В пиджаке лежали чьи-то очки, в карманах были табачные крошки. Это был пиджак Шуры Цыбулевского. Когда мы с Шурой познакомились, я еще не отдавал себе отчет в масштабе его личности. А потом это имя окружалось легендой. И вот он уже часть моей жизни. У меня тогда уже была его книга «Высокие уроки». Я понимал, что значит этот пиджак для Гии. И я сказал, что не могу взять этот пиджак, попытался вернуть, на что мне ответили категорическим отказом. Полетел я в пиджаке, и, постепенно, знаете, начал в него врастать. Я от Карелии до Камчатки летал в этом пиджаке, а если нужно было выглядеть более солидно, где-нибудь в издательстве, то я вынимал из кармана и надевал очки Цыбулевского. В нем, в этом пиджаке, я выступал в ЦДЛ. И эти крошки табачные – я не курил тогда уже, пить и курить я бросил на Колыме, - но эти крошки в карманах, я их не выбрасывал… Я его износил до дыр, я говорил всем, что это пиджак Цыбулевского. Я прилетал в Грузию, и Гия с Этери были счастливы, что я в этом пиджаке. Он даже уже стерся на рукавах. И вдруг, в году 80-м ко мне пришел товарищ, который работал в «Современнике», а до этого в Театре на Таганке. Он мне принес что-то в пакете и сказал: «Все. Ты уже не можешь носить этот пиджак. Я думаю, что ты теперь уже можешь носить этот. Это пиджак Любимова». И вторую половину 80-х я донашивал пиджак Любимова... Страшная несправедливость, раньше не было интернета, а сейчас Гии, например, нет в интернете. А ведь в то время на нем одном все держалось. И я посвятил вышедшую в прошлом году книгу о Пастернаке памяти Гии Маргвелашвили. Для меня эти имена святы, и спасибо за подарок – за сегодняшний праздник. Анна Бердичевская. Я не знала Цыбулевского, но конечно, слышала о нем. Как и Юра, я была знакома с пиджаком Цыбулевского, и этот пиджак висел у меня на вешалке в хорошую погоду. Я попала в Грузию в 1984 году, и первый дом, где меня напоили чаем с вареньем – это был дом Гии Маргвелашвили. Если сейчас его нет в интернете, то тогда он точно существовал в информационном пространстве России, так как мне дали его телефон, адрес. Когда я пришла, мне открыл человек маленького роста, строгий, я даже поежилась. Меня потряс чудесный дом. У нас с Цыбулевским одно общее занятие – я фотограф. Я сделала замечательные фотографии, которые могла бы предложить тем, кто занимается историей литературных связей России и Грузии. На фото Этери и Гия в своей комнате, где висело собрание живописи. Убеждаюсь и знаю всю жизнь, что поэзия – строительница судеб. Люди, так или иначе связанные с поэзией, связаны и друг с другом. Я с удовольствием пришла сюда, хотела посмотреть на ваши лица, потому что это мой круг, если вы любите и читали Цыбулевского. П.Н. Друзья Цыбулевского разбросаны по свету, и семья его тоже. Кира и сын Саша живут в Тель-Авиве, а до этого они жили в Иерусалиме. Очень близкий его друг, Тома Фрадкина, живет в Штутгарте, и те записные книжки, которые сейчас готовились, были переписаны с оригинала ею. И с этими источниками текстов, поскольку других в настоящий момент нет, и шла кропотливейшая и тщательная работа. Я был свидетелем и очевидцем того, как в жизнь Андрея Трейвиша вошли книги Цыбулевского. Дошло до того, что Андрей был вынужден изучить шрифтовую систему грузинского языка – и только лишь для того, чтобы кое-что подготовить для нашей книги. Андрей Трейвиш. Я получил Цыбулевского из рук Павла Нерлера. И когда мне плохо на душе, его книги у меня всегда под рукой. Подумаешь, вроде литературоведение, переводы. Но почему это такое захватывающее чтение, да еще для человека, далекого от этого мира? И я вдруг понял – кроме личности, тональности и интонации, даже пунктуации непередаваемой, там есть метод, и этот метод очень прост и очень сложен – множественное, или перекрестное, сравнение. Он сравнивает перевод с оригиналом. Четыре поэмы Важа Пшавела, четыре русских переводчика, девять переводов. Он выбрал те поэмы, которые переводили, как минимум, два больших русских поэта, а одну даже три. Многие поэты переводили по русскому подстрочнику, они не знали грузинского. А вот Цыбулевский знал. Он еще сравнивает, как это звучит у самого Пшавелы на грузинском. Это разные манеры и системы русских поэтов. Но он сравнивает еще эти переводы с их же творчеством - как они влияли, что эти переводы дают для собственного творчества. Перекрестное сравнение – очень трудоемкий метод. Цыбулевский без устали и искрометно сравнивает. Сергей Злобин. Многие тут рассказывали о том, как они встретились с Александром Семеновичем (не могу его Шурой называть, не получается). Я расскажу почти детективную историю о том, как я познакомился с Павлом Нерлером. Это был 2007 год. В момент раздумий о чем-то пришла в голову мысль – а почему бы мне не заняться книгой Цыбулевского? И надо было с чего-то начинать. А с чего начинают в наше время? С интернета! Я набрал «Цыбулевский», и мне «вывалились» статьи Евтушенко в «Огоньке», что-то еще, и, вдруг на одном сайте, я нахожу на форуме рассказ Георгия Парцхаладзе, сына близких друзей Александра Семеновича, рассказ о том, как его отец вместе с Цыбулевским стоял на балконе в Тбилиси и видел, как вдруг остановилась машина иранского шаха, шах вышел из машины и какое-то время смотрел на луну. Я этому человеку написал и попросил какие-нибудь координаты. У него оказался старый телефон Киры в Иерусалиме, звоню – никого нет. Тогда я нахожу Константина, который учился с Сашей Цыбулевским в одном классе. Тот дал мне координаты Саши в Тель-Авиве. Дозваниваюсь. Узнаю, что Кира в Ашкелоне. Она вывалила мне кучу телефонов, в том числе и Эллы, и Павла. Но сказать я хотел бы о том, что в ходе подготовки этого вечера, я занимался биографиями. Александр Семенович заведовал фотограмметрической лабораторией в Институте востоковедения. Фотография была его профессией. Это и был его вклад в науку. Он ездил в экспедиции, снимал памятники. Когда на меня свалилась гора фотографий из архивов Эллы Моисеевны, Вадима, Киры, эти фотографии меня закружили, и я понял, что даже если бы он никогда ничего не сфотографировал, не нажал ни разу на кнопку, не щелкнул бы у него затвор, все равно он был бы фотографом. Неслучайно одна из лучших песен Окуджавы – «На фоне Пушкина снимается семейство» - посвящена именно Цыбулевскому. Все стихи Цыбулевского - действительно «на фоне». На фоне Блока, Мандельштама, его учителя Контарева, с которым он был в лагере и который его многому научил. И на фоне тбилисских улиц, переулков, закоулков, Светицховели... Это примерно то, что говорил Окуджава: «Мы будем счастливы – благодаренье снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает». Мне кажется, что стихотворение «Лежит собака на газете» с этой вот строчкой «Еще пожить на этом свете…» - это маленький тбилисский пейзаж, который, благодаря Цыбулевскому, останется навсегда. Павел Нерлер. Я приехал в Тбилиси и познакомился с его друзьями, спустя несколько месяцев после того, как Шуры не стало, в 1975 году. Я вошел в его круг, но самого его внутри уже не было. Его стихи, книги, «Шарманка», диссертация - это все тесно связано друг с другом. Меня поразила поэтика, которую я в нем открыл. Она необычайно связана с его профессией, с фотографией. Манифестацией этой поэтики и являются его записные книжки. Это нерв, который объединяет в его жизни такие разные и важные для него – центральные – вещи. Когда я его почувствовал сам, мне стало очень многое понятно, в том числе и в Мандельштаме. Он помог мне понять важные вещи не только в самом себе, потому что есть в этом некое универсальное начало. Его человеческое тепло, его поэтическая субстанция, творческая и художественная, была мне очень близкой. Я его не знал лично, но была встреча с тем, что он оставил после себя. И в этом смысле я чувствую себя одним из тех, кто сегодня здесь собрался. У каждого из выступавших были свои повод и причина быть участником сегодняшнего вечера. Спасибо всем, кто пришел, всем, кто выступал, всем, кто слушал. Спасибо Шуре Цыбулевскому, его друзьям, его семье и близким за то, что был повод для нашей встречи сегодня, и он, этот повод, навсегда с нами. Мисс Луиза, посмотрите-ка "Скачать ламбада музыку"туда! Матушка, она хочет отговорить меня, раздался голос Карлоса. Ни один человек не знает, "Песня акула скачать"что он натворит через миллион лет, и ни от "С днём рожденье мама скачать песни"чего он не должен отрекаться. В настоящее время он "Бесплатно скачать ключ для антивируса"был назначен начальником военного стрельбища в Кираль-Хиде "Выстрелы скачать звуки"и, помимо того, исполнял какие-то функции в хозяйственной части военного лагеря. |